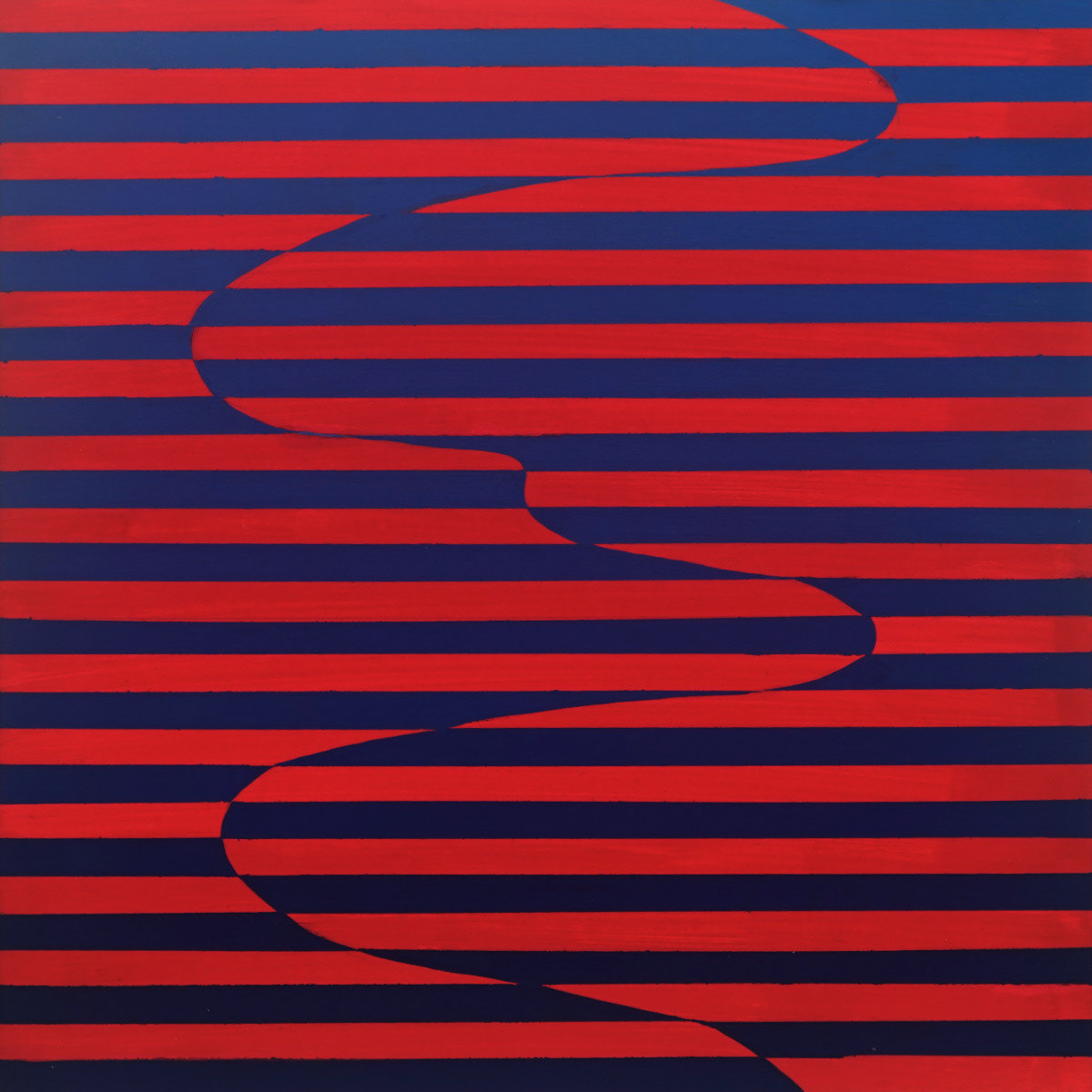

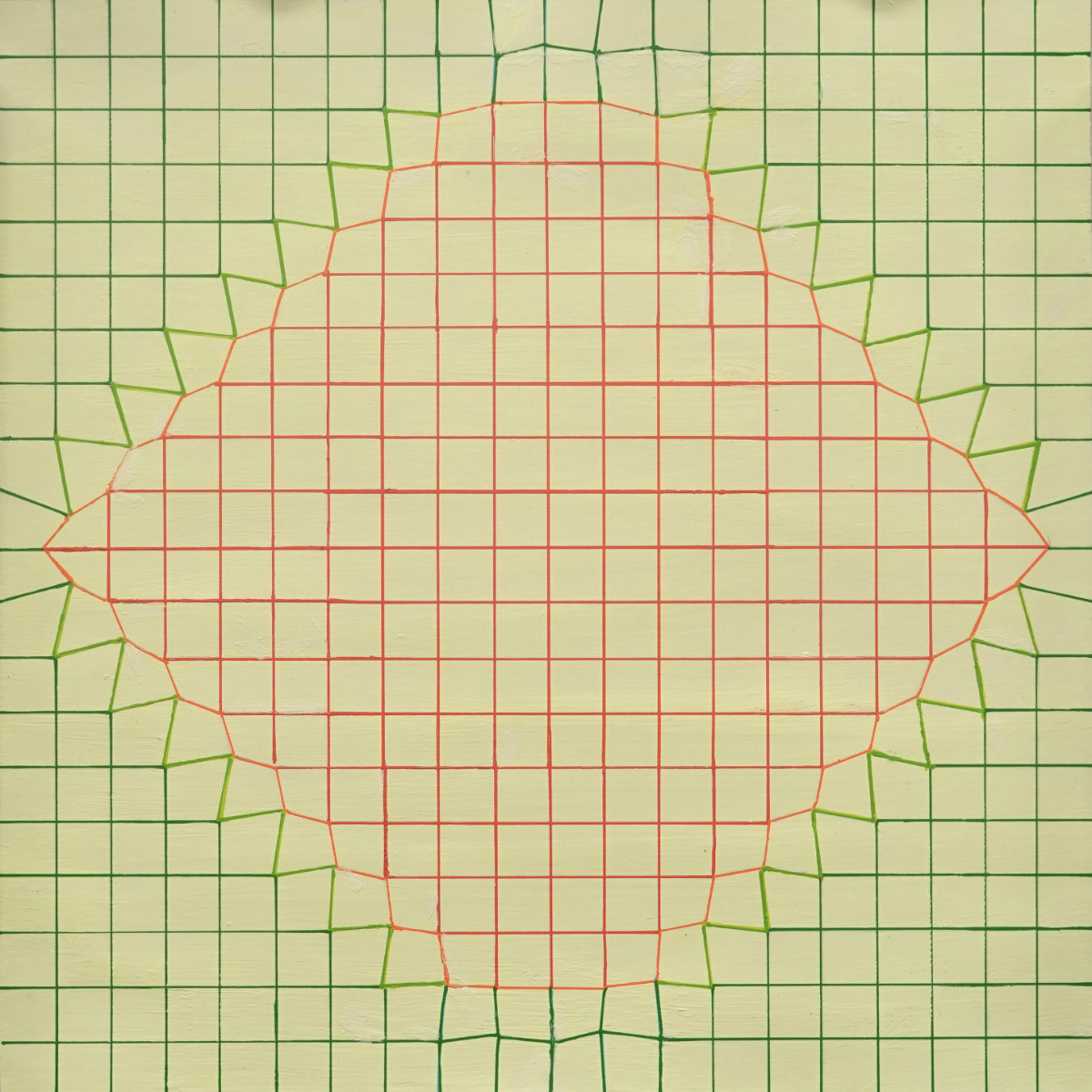

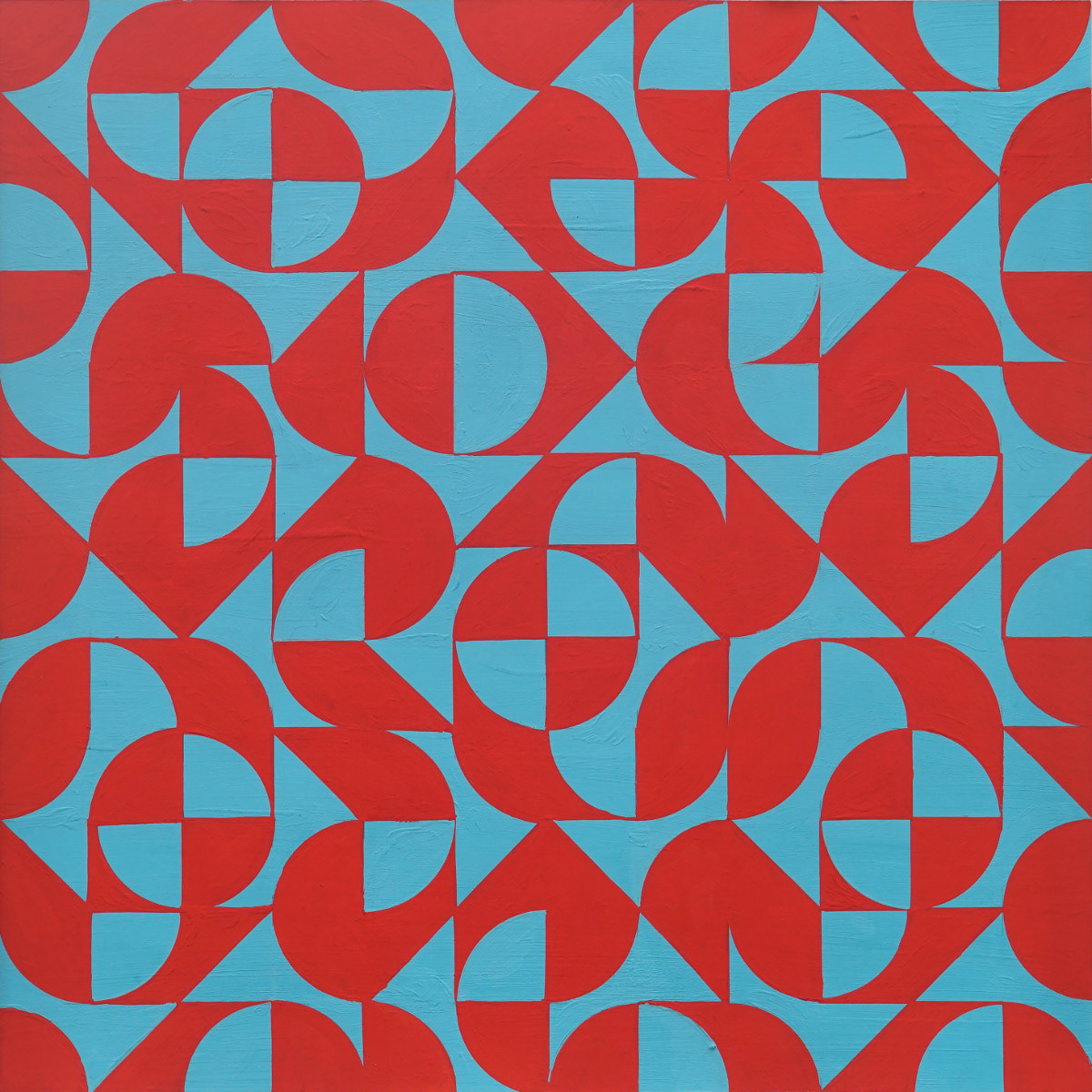

課題「パターンから展開する構成」

ベースとなる縞模様のパターンに描き加えたり、一部を消したり、ずらしたり、別の帯に乗り換えたりすることで構造に変化を与える。

ベースとなる縞模様のパターンに描き加えたり、一部を消したり、ずらしたり、別の帯に乗り換えたりすることで構造に変化を与える。

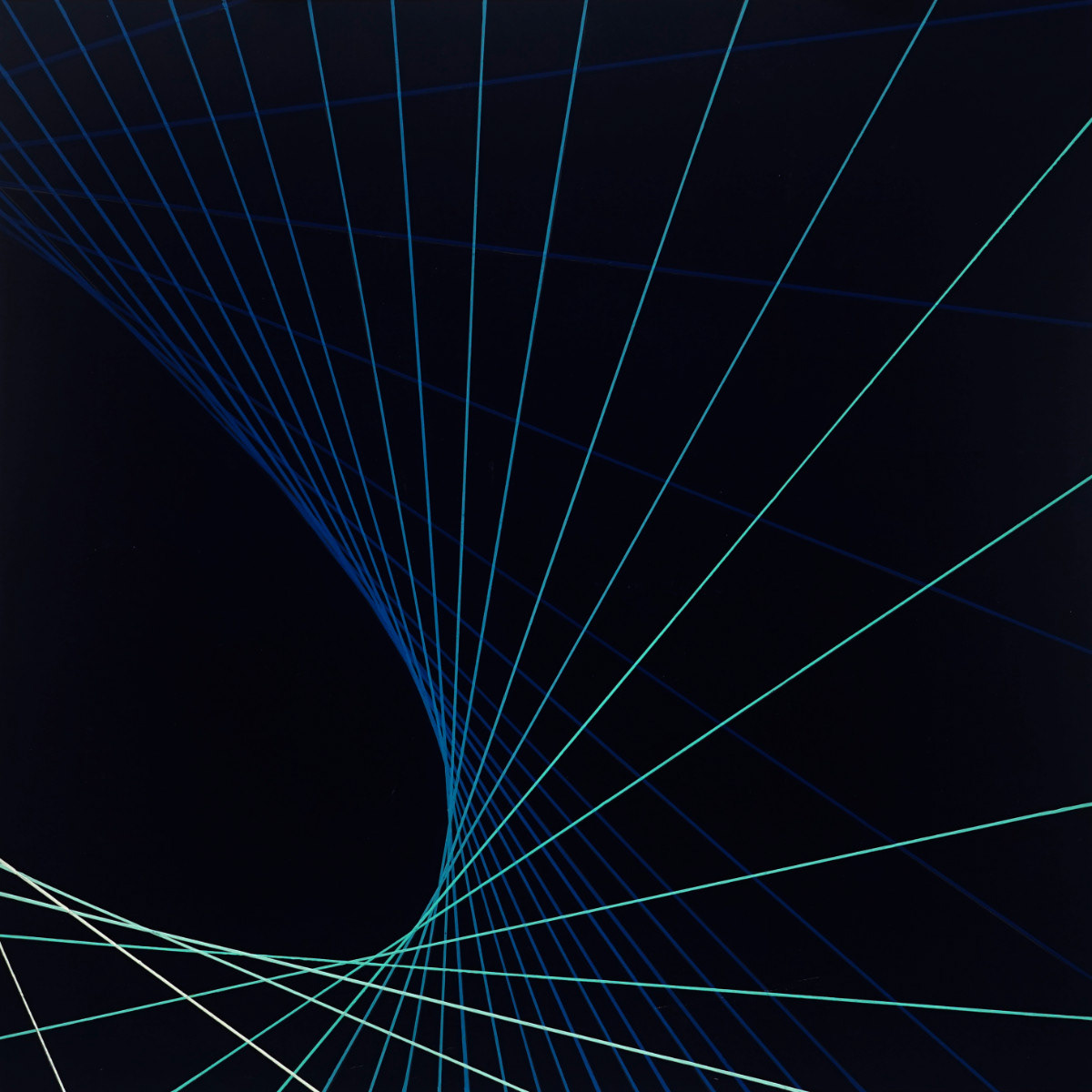

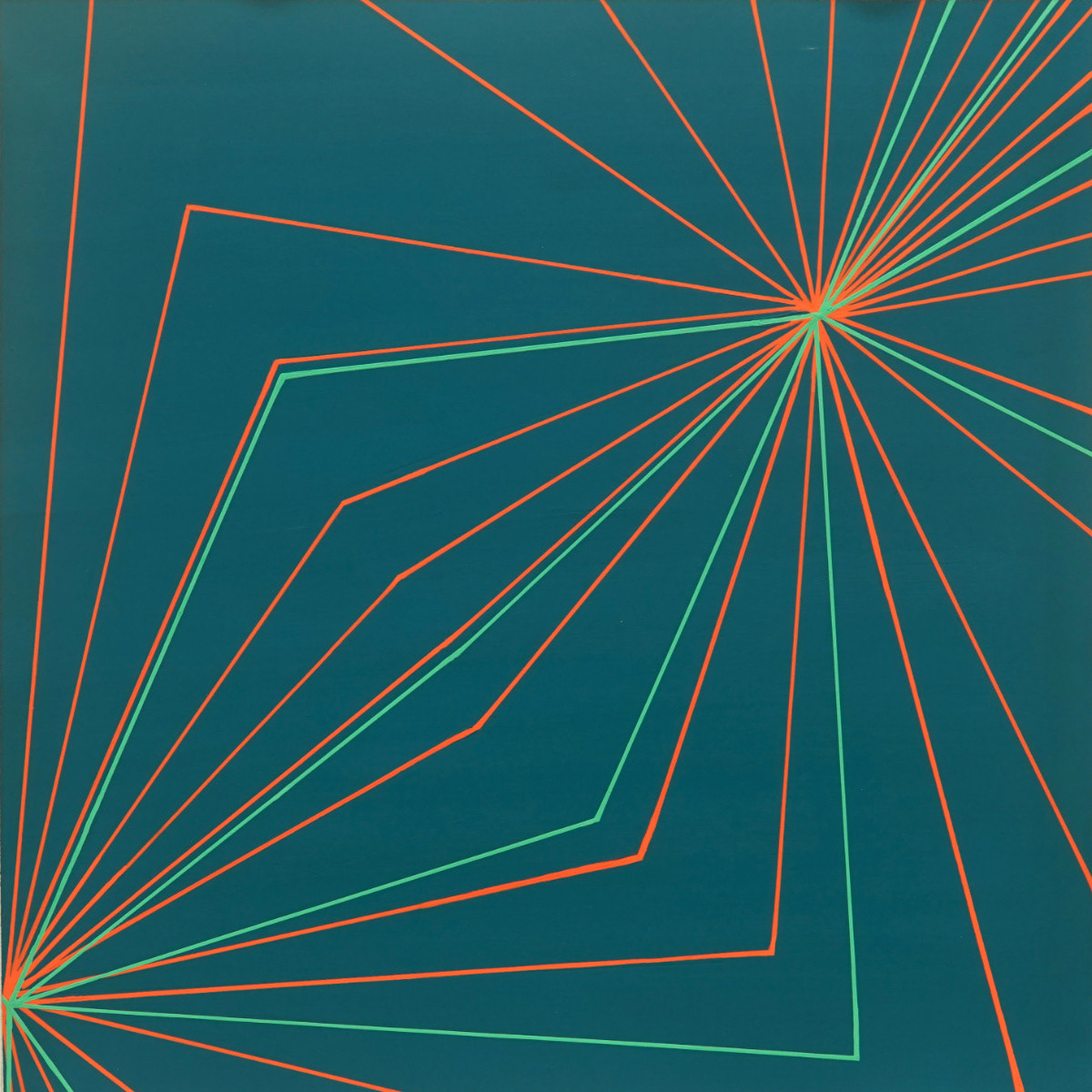

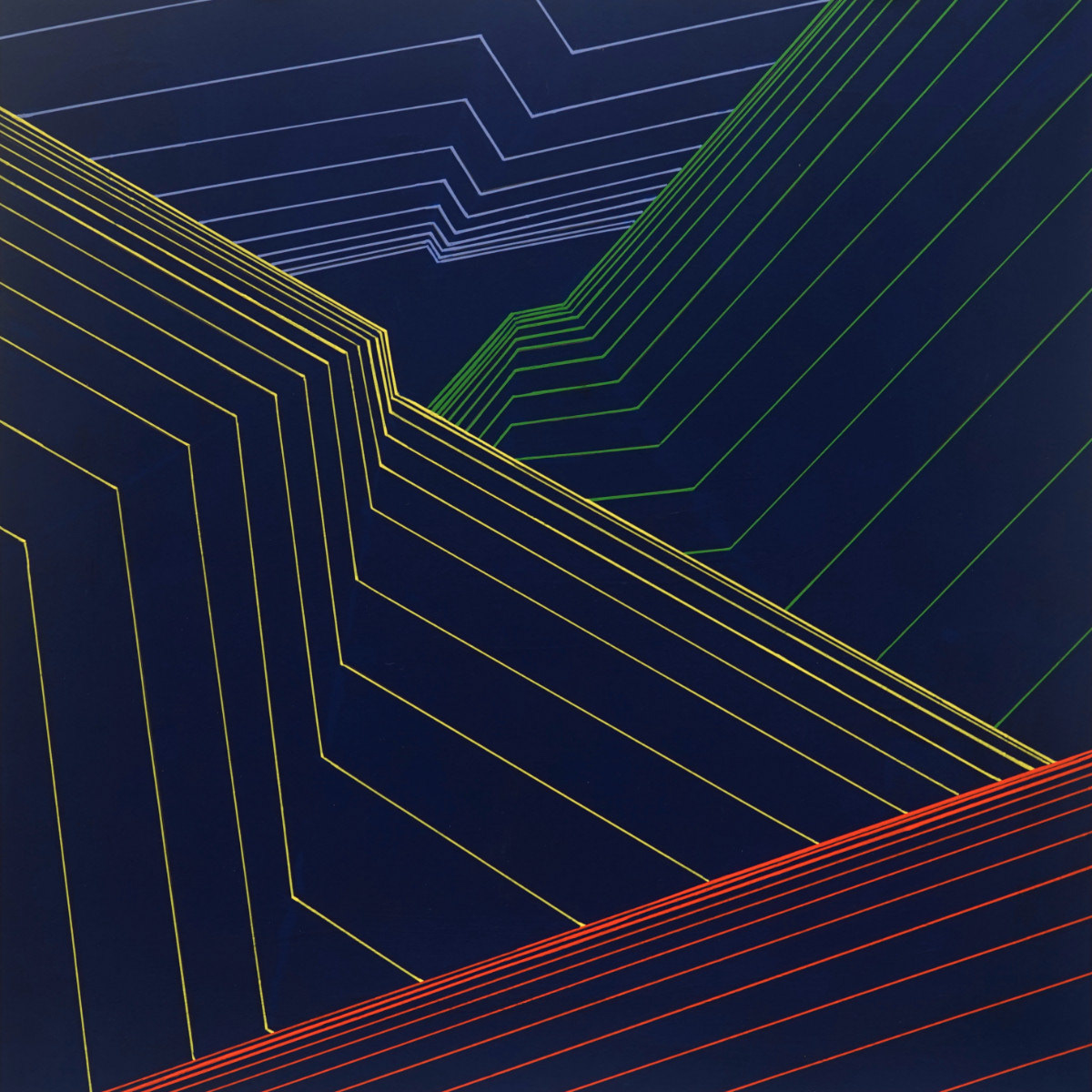

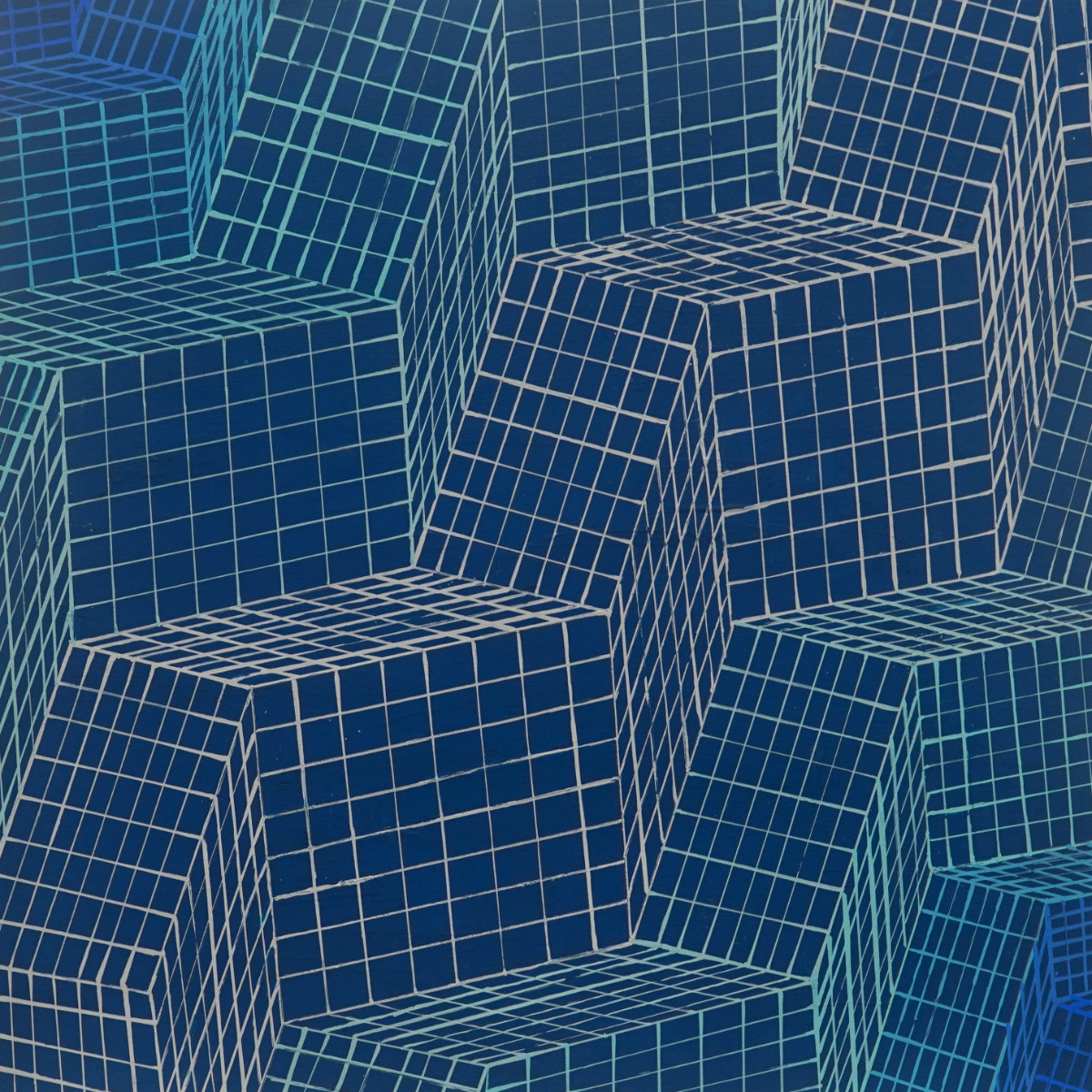

課題「線の構成」

直線もしくは折れ線のみを使用し(曲線は不可)、立体感を感じさせる構成をする。線の描画は烏口を使用。

直線もしくは折れ線のみを使用し(曲線は不可)、立体感を感じさせる構成をする。線の描画は烏口を使用。

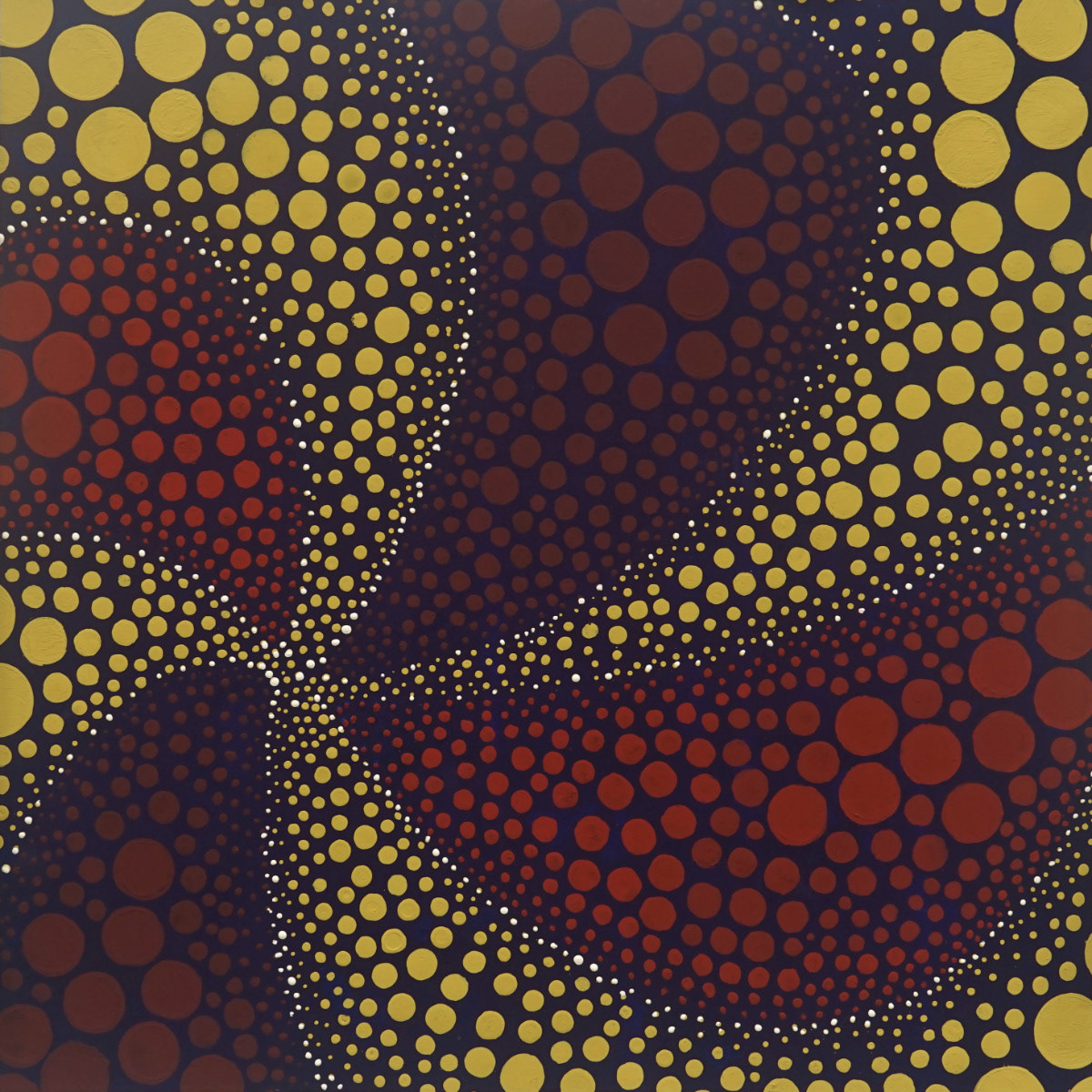

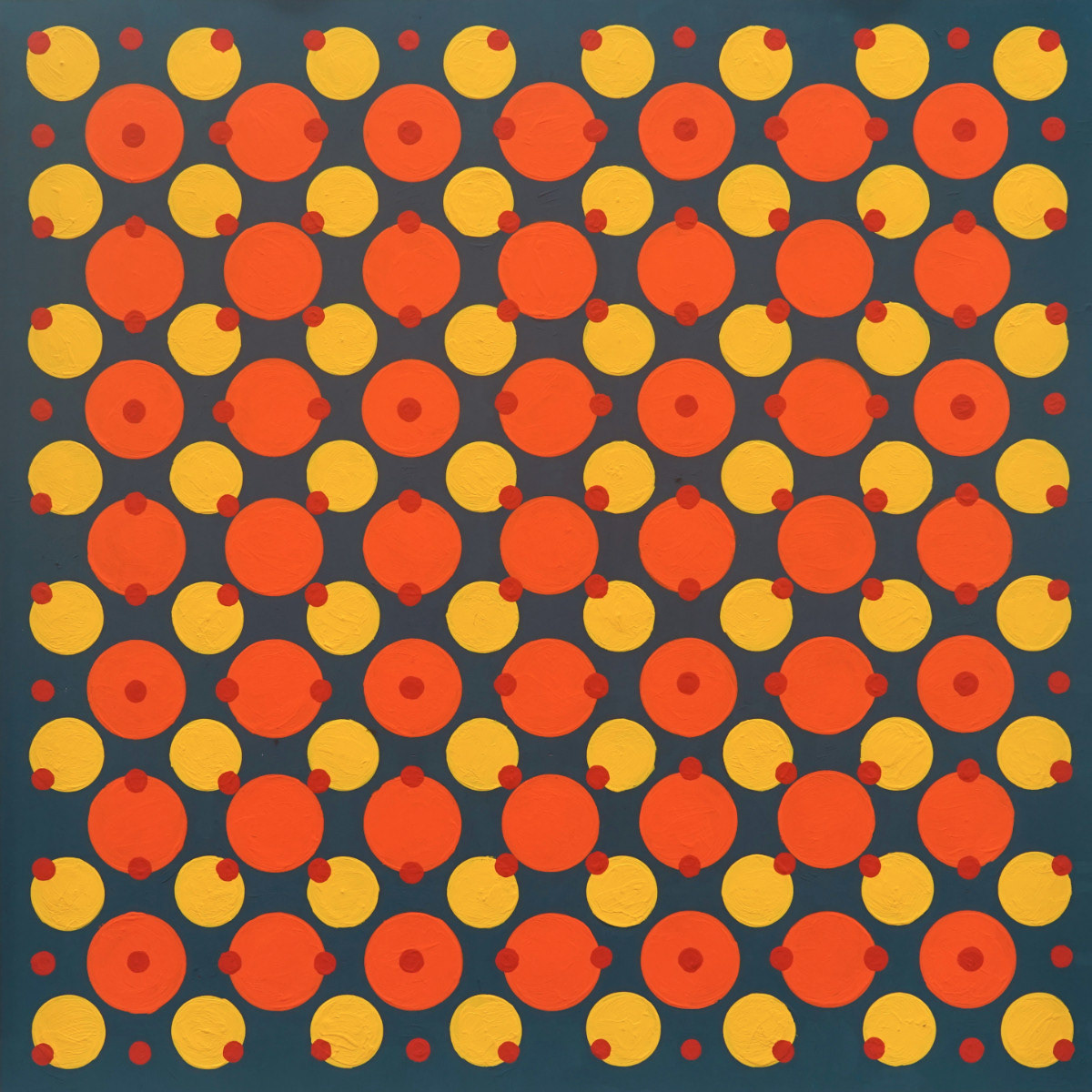

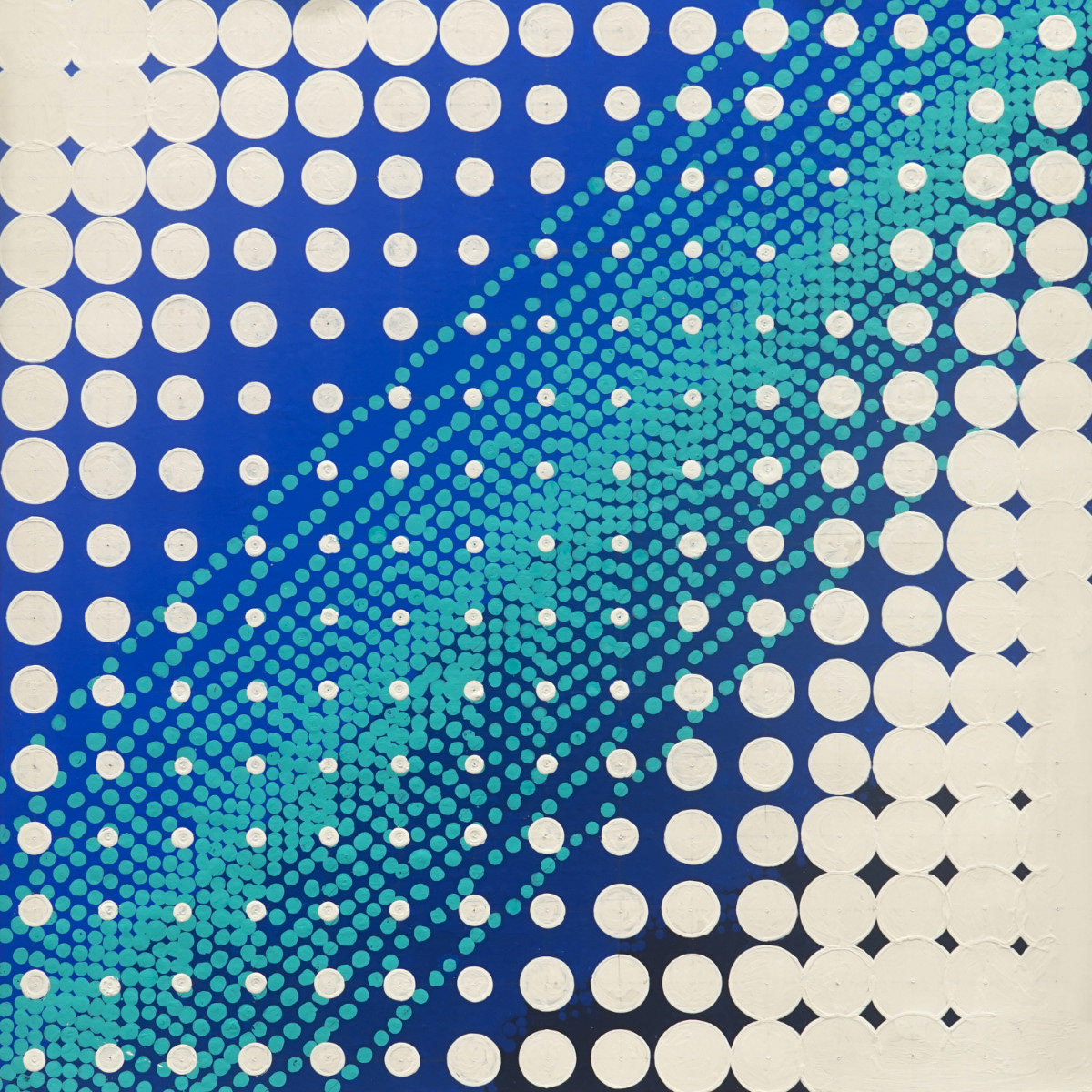

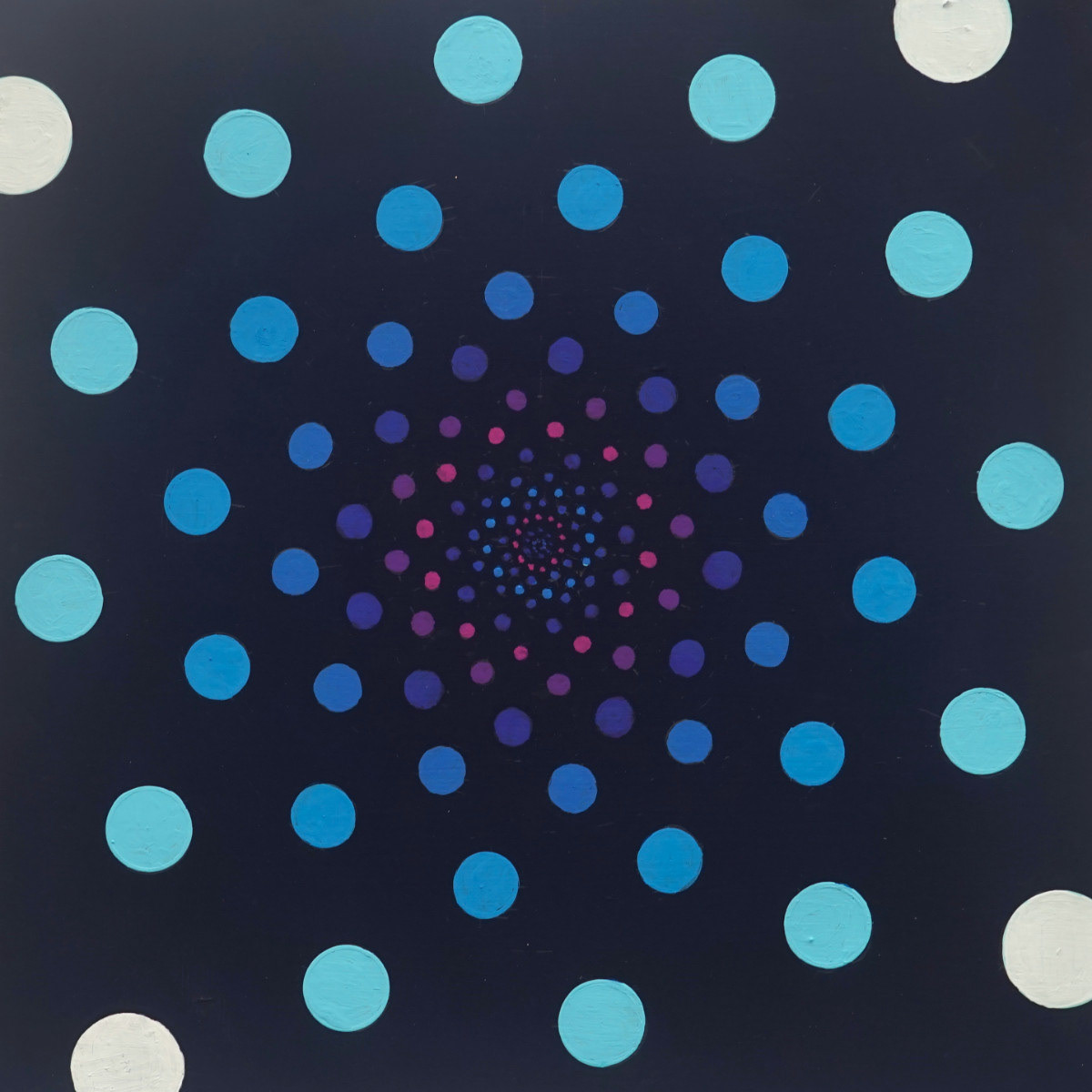

課題「点の構成」

点のみによる構成。点は重なっても良い。大きさの違う点を使っても良い。

点のみによる構成。点は重なっても良い。大きさの違う点を使っても良い。

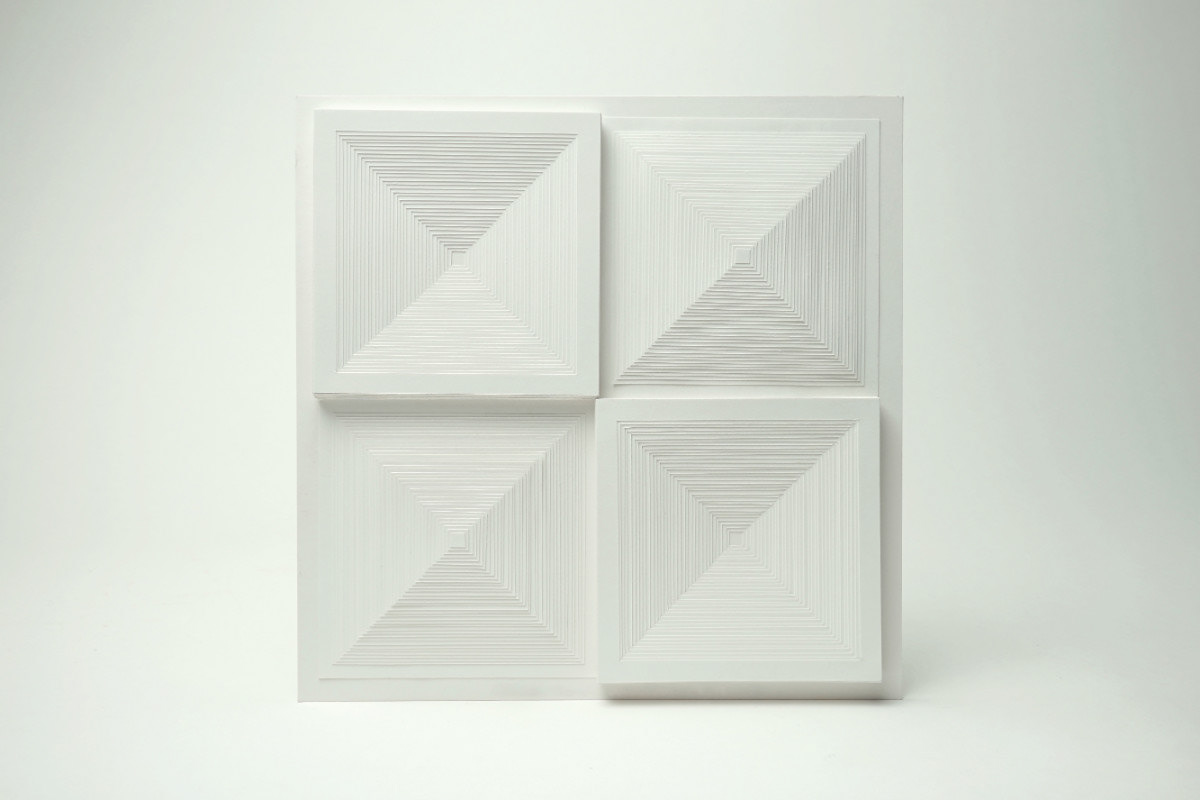

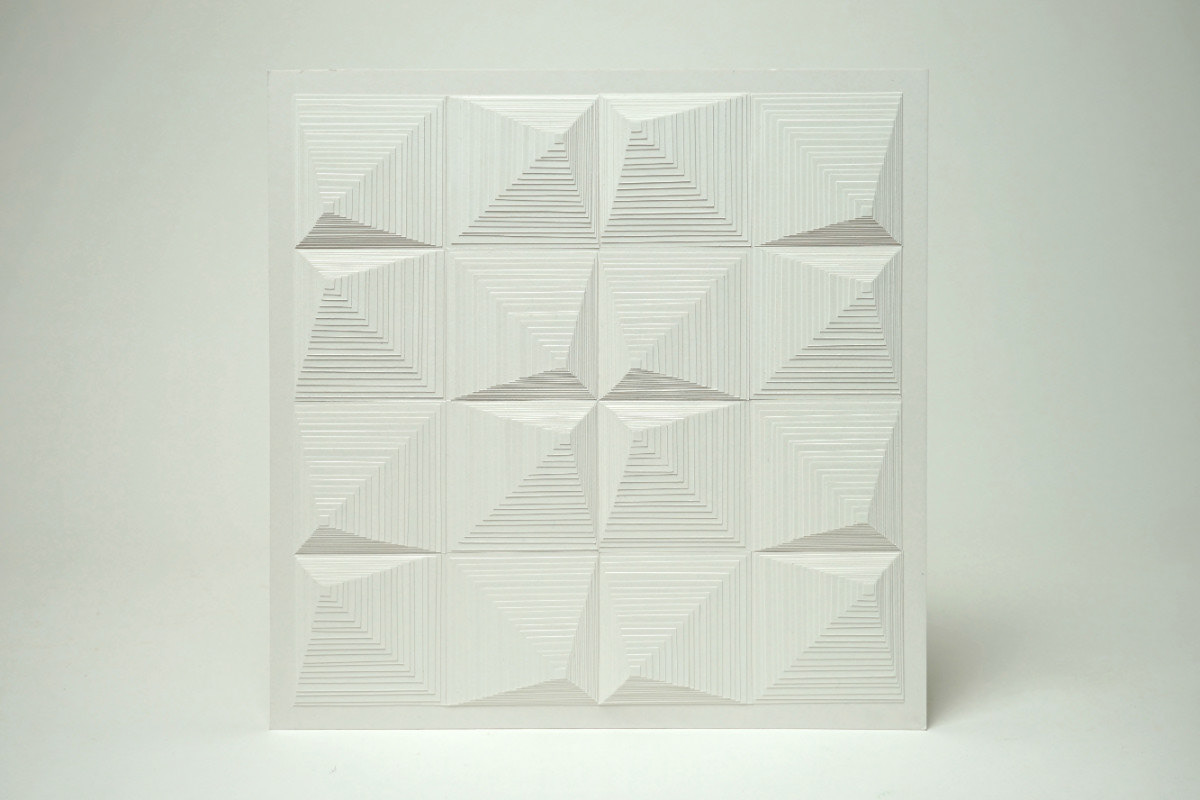

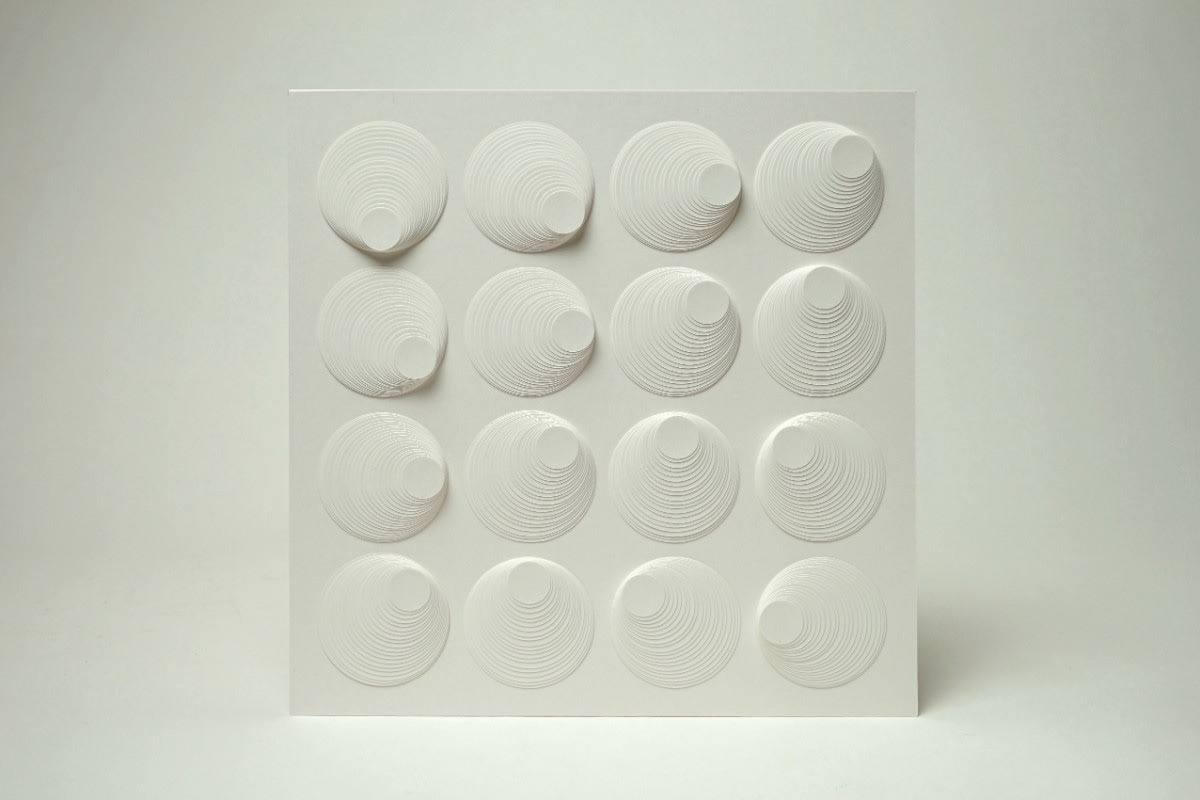

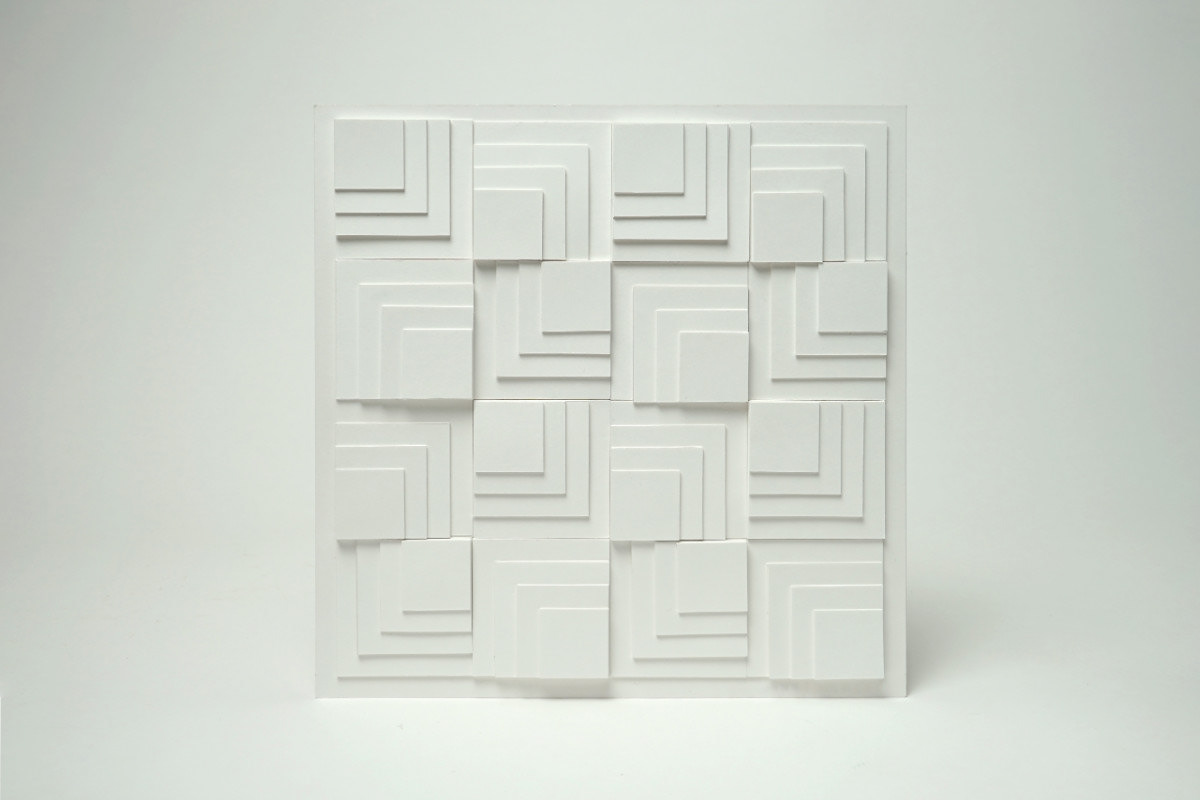

課題「レリーフ構成(厚さ1cm以内)」

ケント紙の重ね貼りによる半立体表現。同じ形を重ねるか、規則的に変わってゆく形を重ねるか選択。画面表面からの厚さ1cm以内。

ケント紙の重ね貼りによる半立体表現。同じ形を重ねるか、規則的に変わってゆく形を重ねるか選択。画面表面からの厚さ1cm以内。

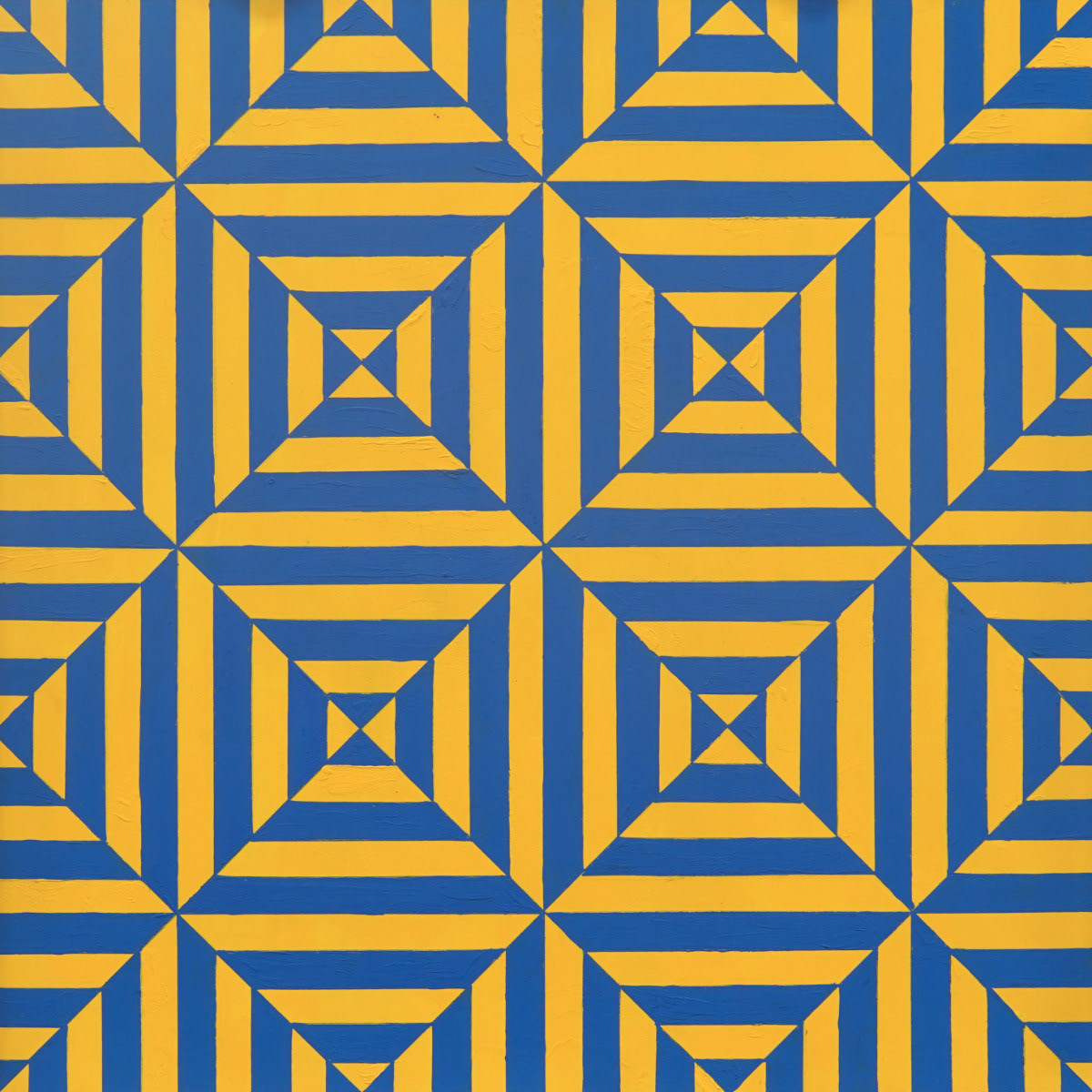

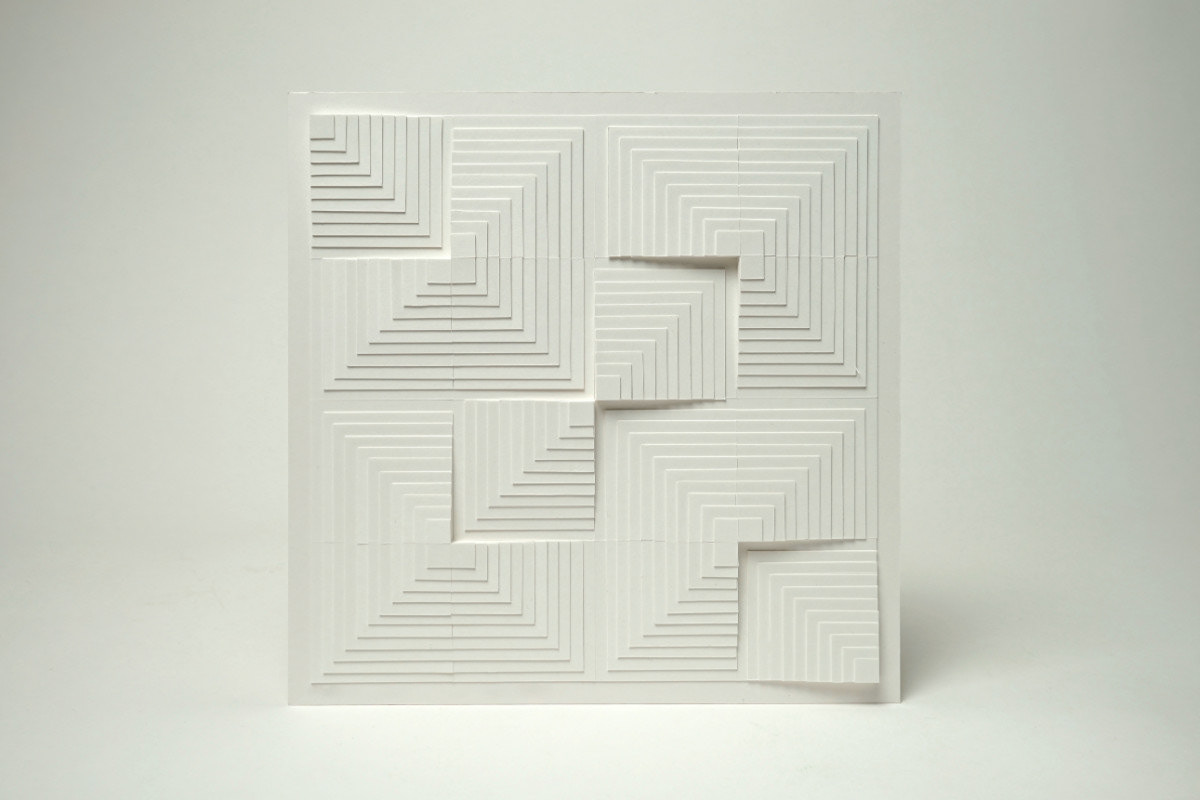

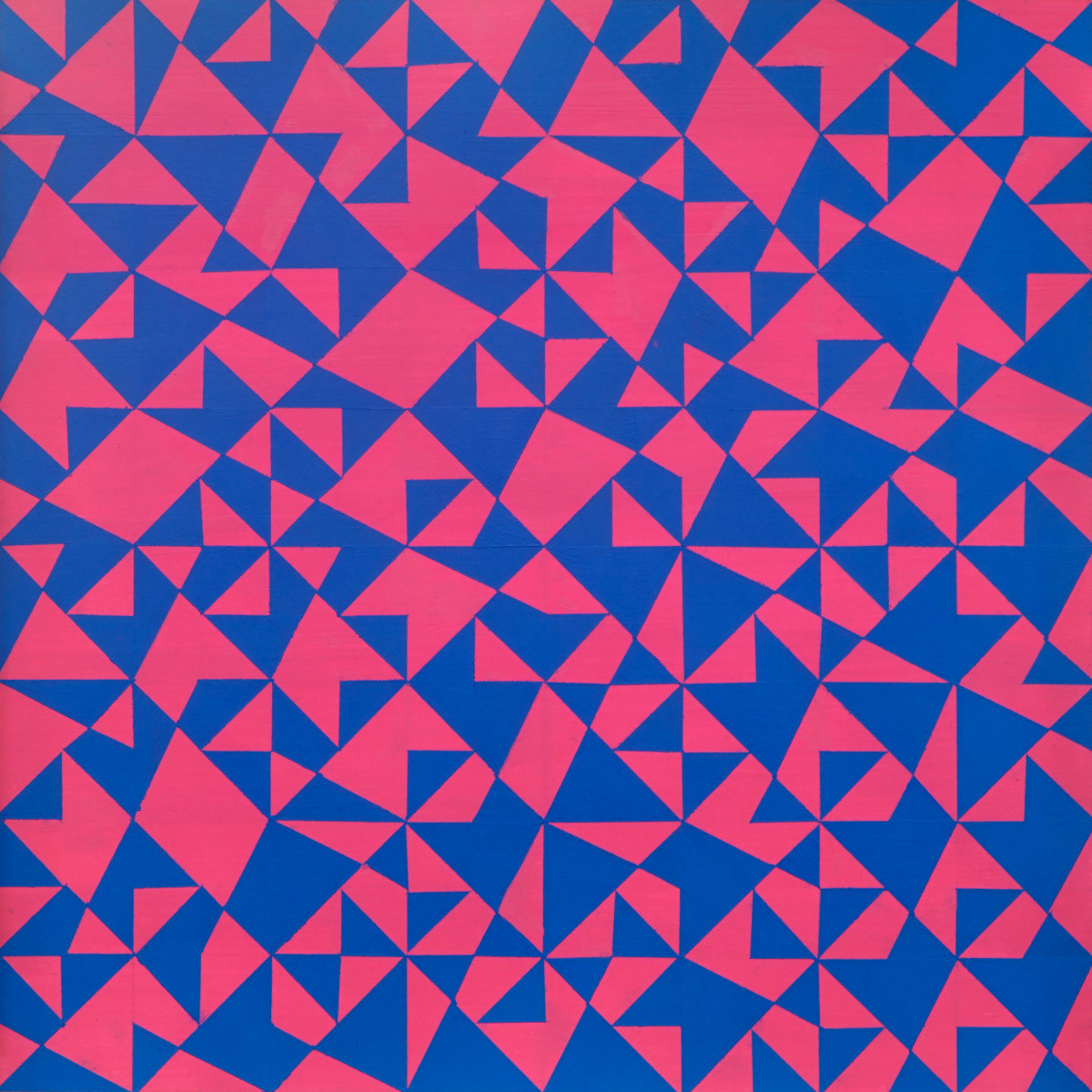

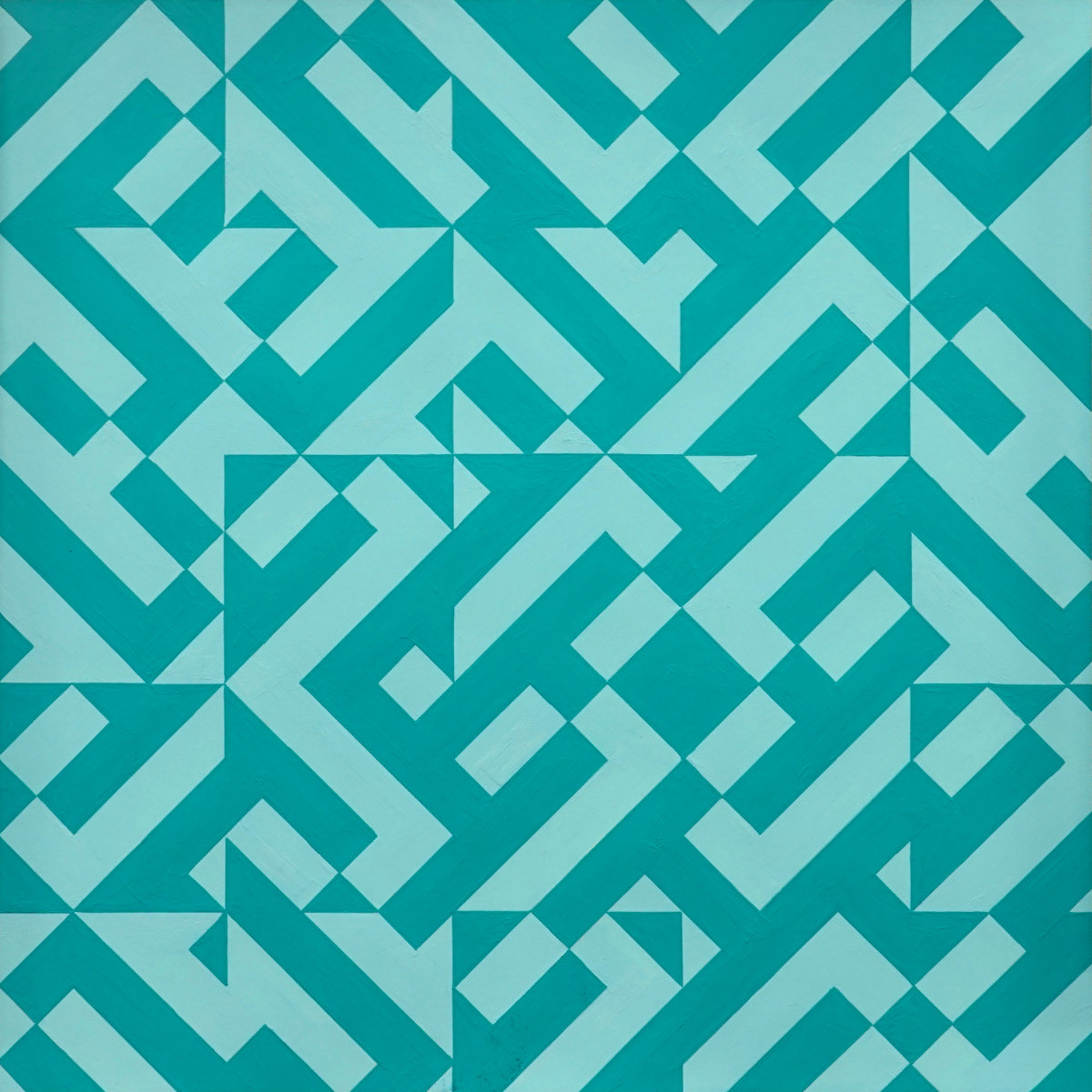

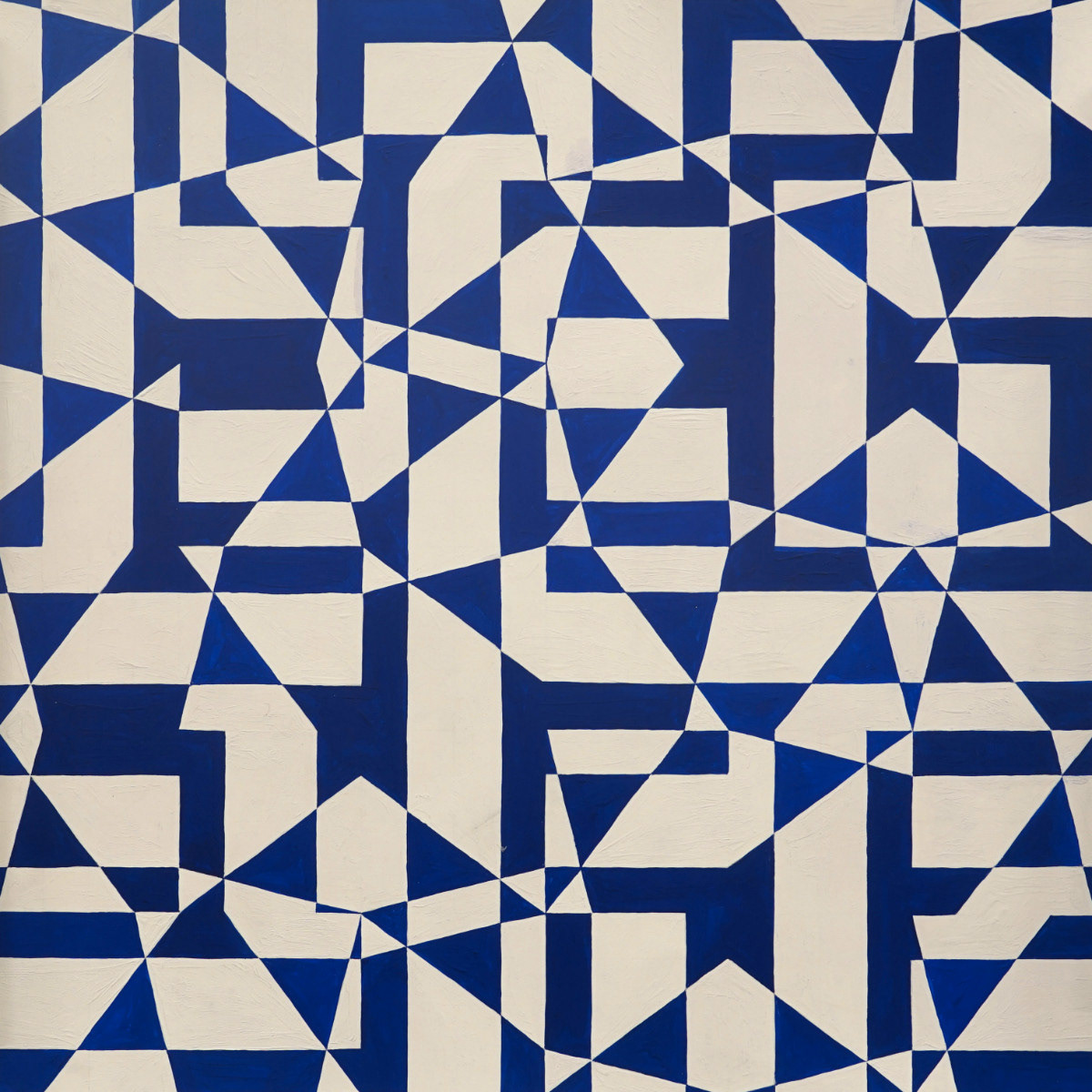

課題「ユニットによる構成」

隙間なくタイル状に敷き詰めることのできる形状(正方形や正六角形など)に分割線を描き入れ、これを回転・反転して得られるバリエーションを自由に敷き詰めて構成する。

隙間なくタイル状に敷き詰めることのできる形状(正方形や正六角形など)に分割線を描き入れ、これを回転・反転して得られるバリエーションを自由に敷き詰めて構成する。

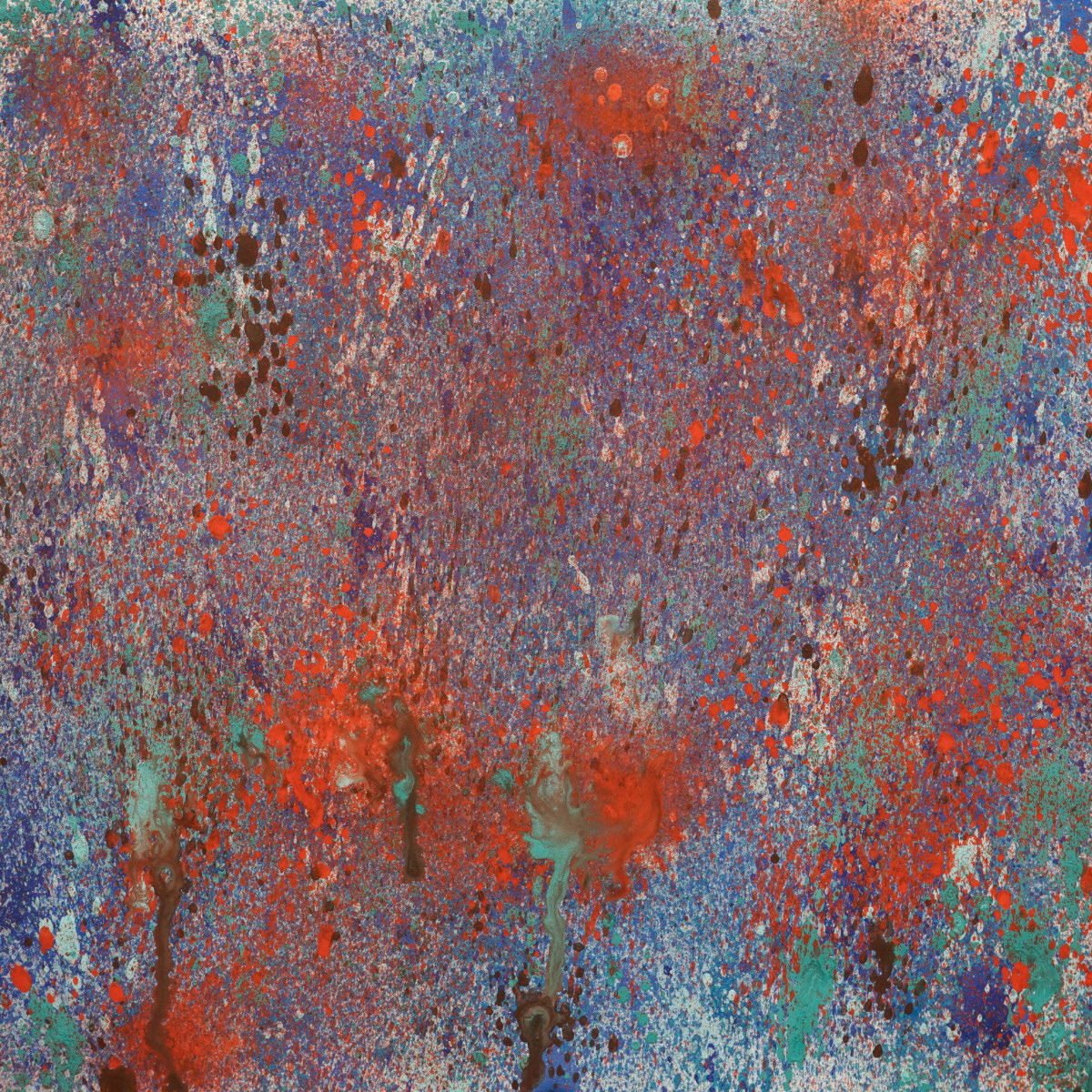

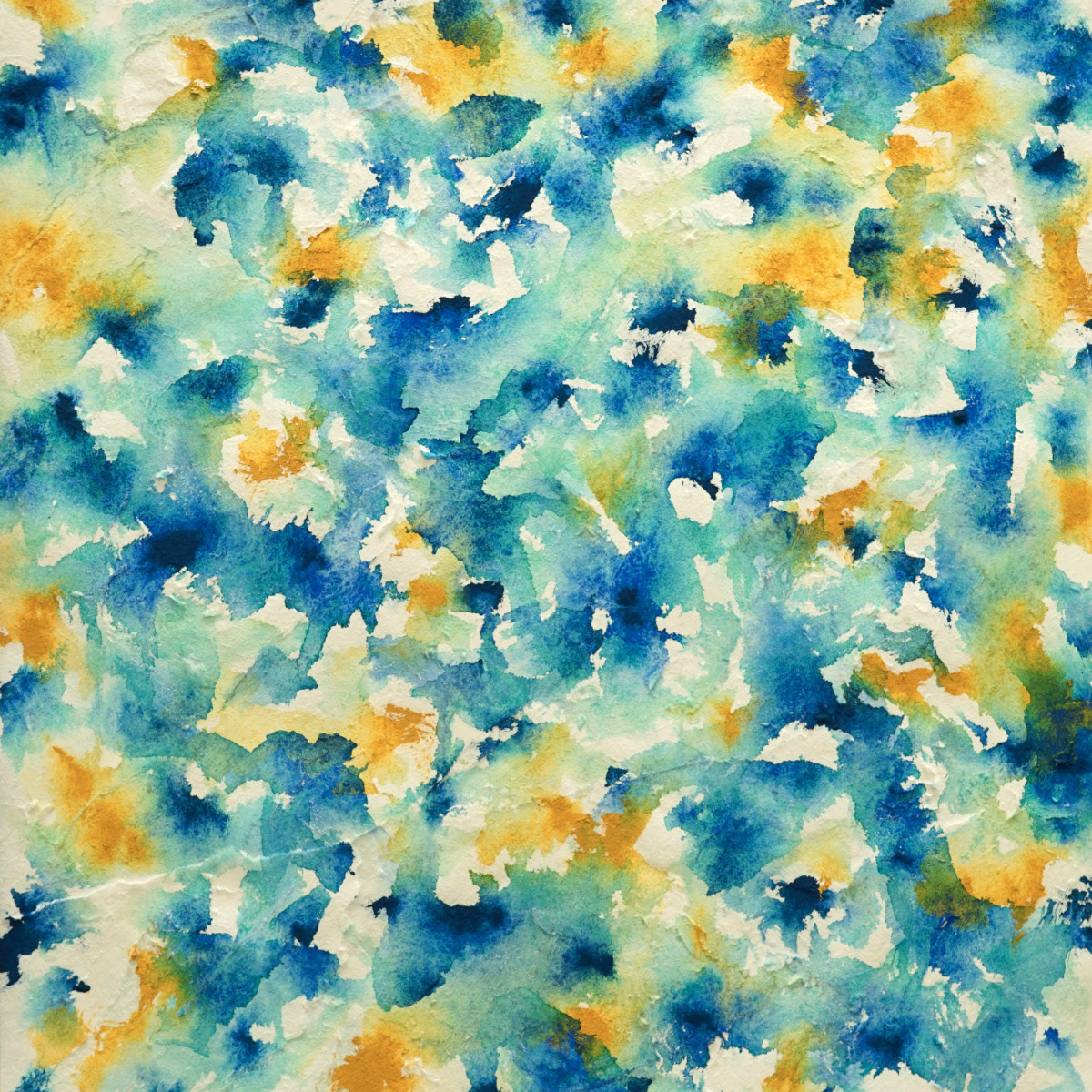

課題「絵筆を使わない表現」

絵筆を使わずに絵の具で描く方法の実験。ケント紙(24 x 24cm)にアクリルガッシュ。

絵筆を使わずに絵の具で描く方法の実験。ケント紙(24 x 24cm)にアクリルガッシュ。

チューブから出した絵の具をそのままボールにつけてスタンピング。

5色の絵の具が画面上で混ざり合うように溜めたあと、画面を傾けて流したもの。

ティッシュペーパーに色水を染み込ませ、重ねて貼り付けた。

粘着式のローラークリーナーに毛糸を巻きつけて凹凸を与え、絵の具をつけて画面上に転がした。

水で薄めた絵の具を霧吹きで噴射した。乾くのを待たずに次々別の色を吹きかけ、混色や滲みも取り入れた。

濃い目の絵の具をドリッピングし、乾いた表面をサンドペーパーでこすってざらつきを与えた。そのあと、絵の具を塗った別の紙を画面に貼り付けて剥がした。

ケント紙の表面を削って水を染み込ませ、そこに絵の具を染み込ませたスポンジ(青、黄の2種)を押し付けて描いた。

モデリングペーストで画面上に凹凸を作り、くぼみの部分に乾性油を混ぜた絵の具を流し込んだ。

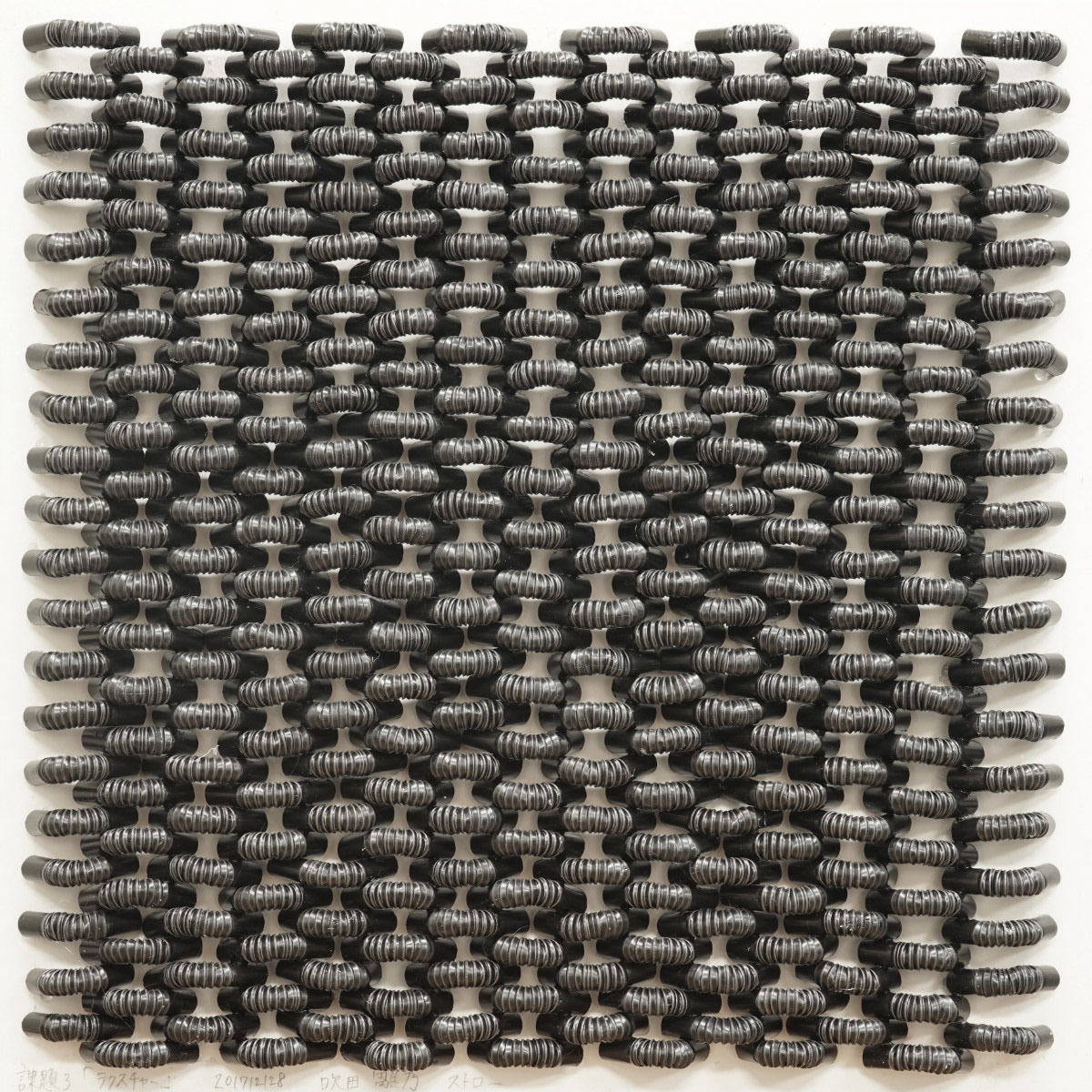

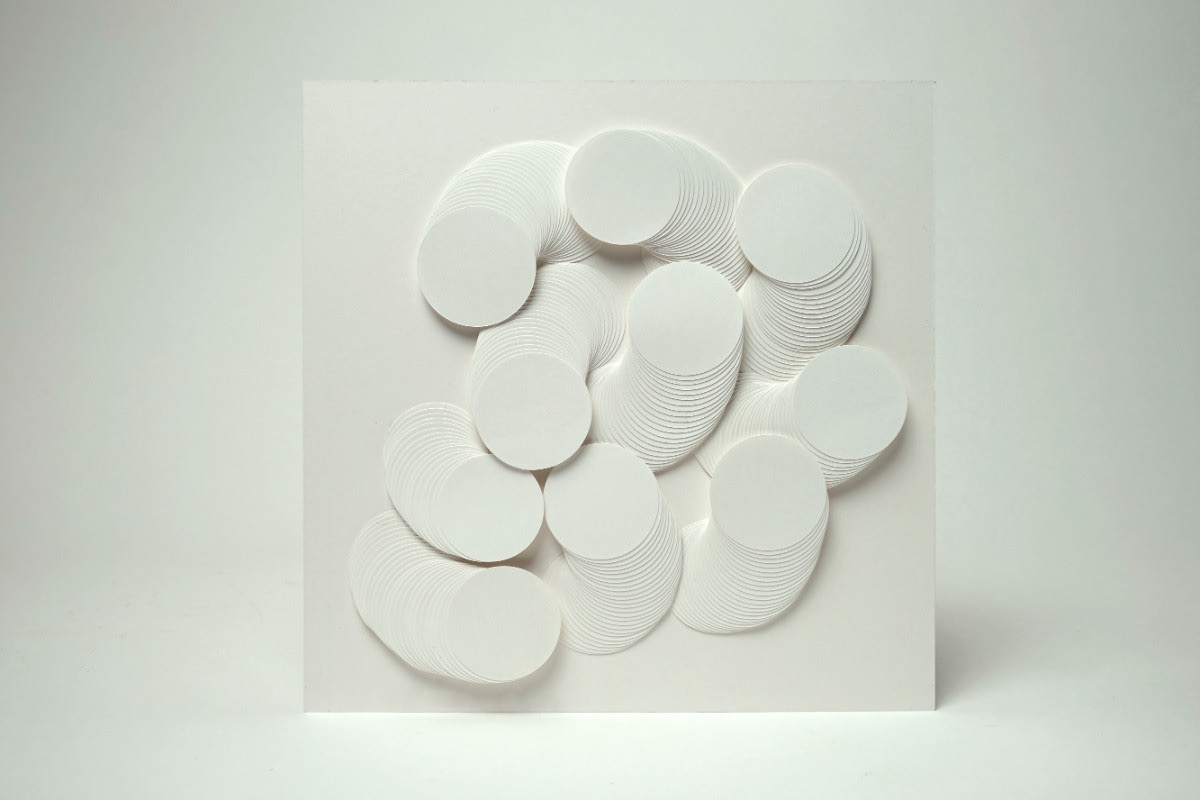

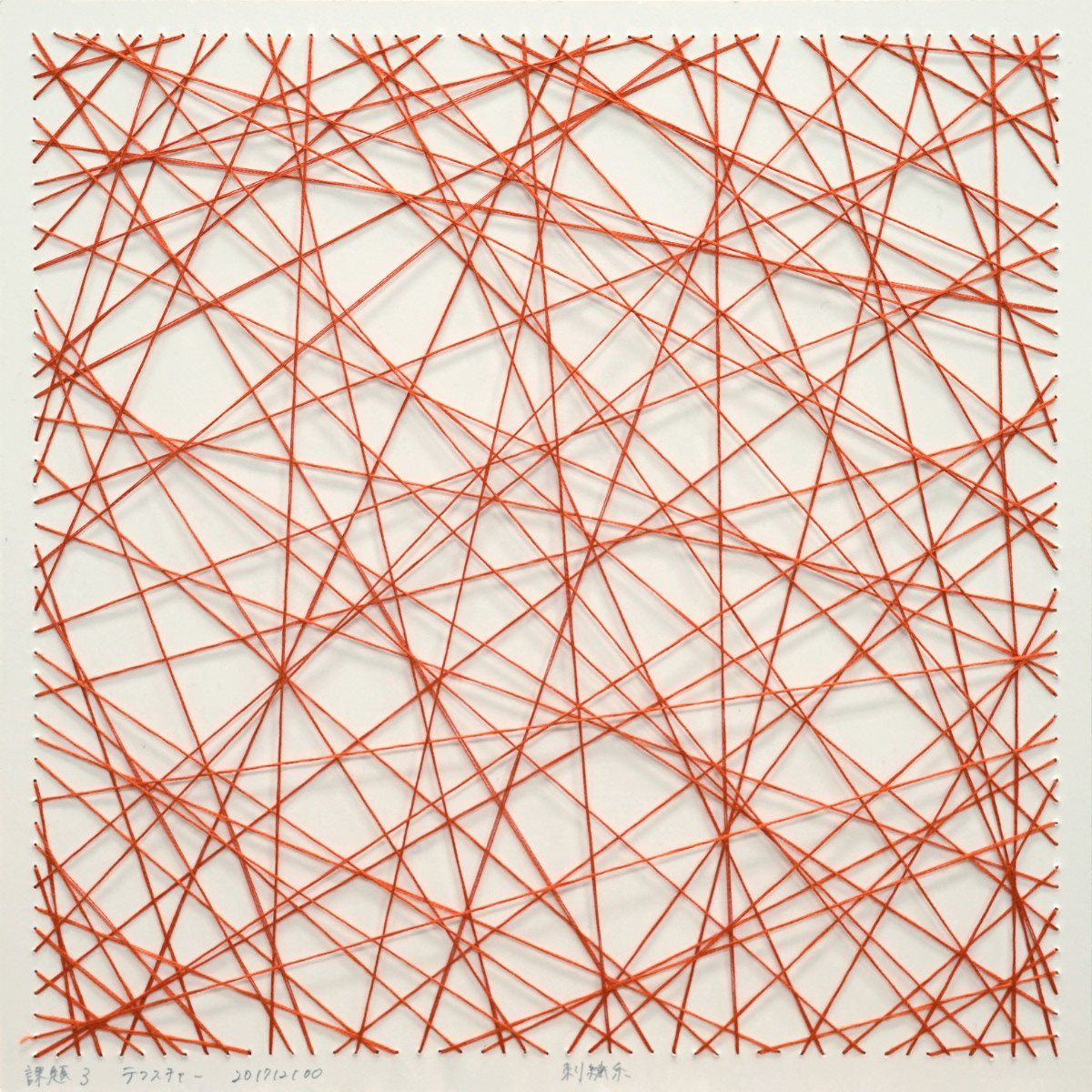

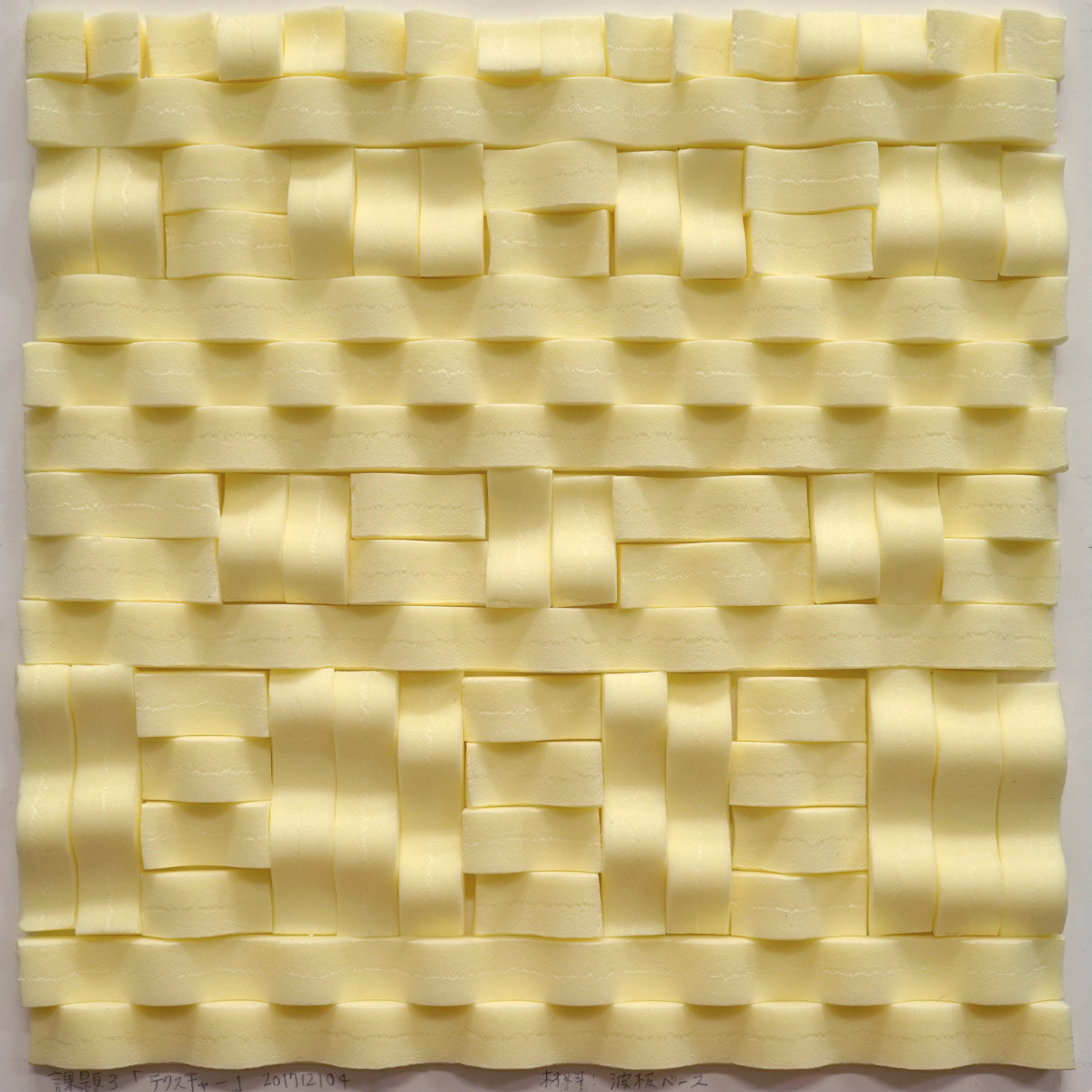

課題「テクスチャー」

新しいテクスチャーの開発。ケントボード(24 x 24cm)を基盤に、画面表面からの厚さ2cm以内で表現。使って良い素材は一種のみ。

新しいテクスチャーの開発。ケントボード(24 x 24cm)を基盤に、画面表面からの厚さ2cm以内で表現。使って良い素材は一種のみ。

スタイロフォームにラッカーを吹くと表面が溶けつつ着色されることを利用した。

毛糸を渦巻き状にしたり、折りたたんだり、ほぐしたりして、様々な表情を与えながら画面全体を覆った。

黒い綿棒を並べて貼り付けた。

水切りネットを結んで貼り付けた。

基底材のイラストボードの周縁部に等間隔に穴をあけ、刺繍糸をランダムに通して網目状の構造を得た。

ネックウォーマーを切って広げ、シワを作りながら貼り付けた。

スポンジを切って重ねながら敷き詰めた。

綿棒を貼り付けた。綿棒の一部をほぐすことで柔らかな表情のテクスチャーを加えた。

水にボンドを溶かしたものを土に混ぜて画面に貼り付け、乾燥させた。

毛糸を編み込んだものを貼り付けた。

波型のスポンジをカットして敷き詰めた。